Оптимизация фотоэлектрической системы, или всё-таки может ли это нормально работать?

написано в соавторстве с Юрием Балашовым («Utthana Energetics», Алтай) и Петром Юндаловым («Солнечный край», Красноярск).

Панели и их положение

Оказывается, самые популярные сейчас на рынке панели, моно- и поликристаллические, хоть и считаются самыми эффективными, на самом деле такими являются не всегда. Эталоном, опираясь на который рассчитывают производительность панелей, принято считать 1 кВт солнечного света, попадающего на 1 м2 поверхности Земли. Это как бы максимум энергии, который можно получить с одного квадратного метра. Так вот, монокристаллические панели по этим данным выдают аж до 25 %, что является самым большим показателем среди других известных типов панелей.

Панели на твёрдых кристаллах (моно- и поликристаллические) изначально были разработаны для аэрокосмической области под длину волны прямого солнечного света без преломлений (в безвоздушном пространстве), поэтому они хорошо работают в ясную солнечную погоду, а в пасмурные дни их производительность снижается до 10 раз. Панели из аморфного кремния, напротив, были разработаны для использования на земле, под преломлённый солнечный свет, и они в пасмурную погоду снижают свою производительность всего в 2 раза.

Ещё один нюанс: перегреваясь, панели начинают уменьшать свою выработку. Поэтому самые лучшие условия для ФЭС (по крайней мере, у нас) складываются ранней весной. Тогда уже и солнца достаточно, и снег отражает лучи, и ещё довольно холодно.

В наших условиях, на Алтае, достаточно много солнечных дней, поэтому мы до сих пор выбирали монокристаллические панели, так как они пока дешевле аморфных, плюс ко всему занимают в 2 раза меньшую площадь да, говорят, ещё и дольше служат. В тех местах, где количество солнечных дней невелико, более разумно, думаю, поставить панели на аморфном кремнии: возможно, они дадут большую среднегодовую выработку. Надо проверять.

Ситуация в мире меняется, учёные постоянно придумывают разные штуки, поэтому эффективность солнечных панелей будет расти. А стоимость, скорее всего, снижаться. Варианты появляются самые разные: от всевозможных концентраторов – приспособлений, которые позволяют фотоэлементам более эффективно «ловить» солнечные лучи, до вообще неведомых ранее моделей, в которых реализованы совершенно новые идеи, типа панелей в виде прозрачной пленки, которую можно клеить хоть на окна... Наверняка недалёк тот день, когда придумают такие элементы, для которых ориентация на солнце не будет столь важной. Ну, посмотрим, что будет дальше.

Пока же солнце должно светить прямо на панели, иначе их эффективность резко падает. Есть даже вот такой график.

На картинке видно, что при угле наклона до 20 ° от направления панели на солнце КПД её снижается на 5 %, а потом, по мере увеличения угла, мощность падает аж до 20 %. Что мы можем сделать?

Тут есть два пути оптимизации.

1. Трекер. Первое, что я сделал, - закрепил солнечную панель на поворачивающейся подставке. До этого панель у меня просто стояла, прислонённая к стене дома. Кроме не самого удачного направления, об неё несколько раз запинались бегающие дети, что могло оказаться весьма недешёвым.

Подставка – весьма простая конструкция. Я сделал деревянную рамку, закрепил на ней панель, а рамку прикрутил к оси, укреплённой на вкопанном столбе. Всё. Пользоваться конструкцией просто: несколько раз в день вручную разворачиваешь рамку с панелью к солнцу. Это прибавило эффективности. Но вскоре вылезли и минусы. Панели разворачивало ветром, а еще мы стали часто забывать поворачивать панели в нужную сторону. Кроме того, если площадь панелей увеличивается, то и подставка становится очень громоздкой и неудобной для поворачивания. Первое время мы пользовались этой деревянной подставкой, а потом нашли более технологичное решение. Автоматический трекер производства студентов-умельцев. Этот аппарат уже сам стал поворачивать одну из панелей к солнцу, что прибавило к её дневной выработке примерно 30 %. Без нашего присутствия. Удобно, но недёшево. На таком трекере у нас сейчас висит лишь одна панель (трекеры для большого количества панелей стоят дорого, так как их приходится делать большими и мощными, чтобы они могли выдерживать ветровые нагрузки), а остальные просто закреплены на доме и направлены на юг.

Вообще, использование трекеров делает заряд более равномерным в течение дня, что полезно для АКБ.

2. Увеличение количества панелей. Можно крепить панели на подставке, но не на поворачивающейся (особенно если панелей много), а на стационарной. Стационарность (и поэтому не всегда самая удачная ориентация панелей) компенсируется дополнительным их количеством. Это часто оказывается экономически более выгодным, чем установка трекеров, хотя последние удобны тем, что позволяют чуть уменьшить количество панелей, и особенно оправданы при использовании каких-нибудь слишком дорогих панелей.

Часто можно увидеть на всевозможных картинках, как солнечные панели установлены прямо на крыше. Мы от этого отказались, потому что зимой панели засыпает снегом, а после снегопада необходимо счищать снег с их поверхности. А на крышу не налазишься! Да и форма крыши у нас не самая удобная для этого.

Панели хорошо вешать в паре метров над землёй. Это важно, так как земля поглощает свет, и панель, стоящая на земле, выдаёт на 10-20 % меньше, чем та, которая поднята. Чистятся панели с помощью веника на длинной рукоятке утром после снегопада. Но делать это нужно, если пасмурно. А когда солнце светит, то чёрные пластины нагреваются и чистить их уже не надо: снег с них сам сползает, заодно очищая поверхности от пыли.

Оптимальный угол наклона панелей в вертикальной плоскости – это угол широты (на экваторе панель может лежать горизонтально - под углом 90 ° к лучам солнца, а на полюсе вертикально - под углом 0 °). У нас это примерно 51 °. Зимой солнце ниже, летом - выше. Поэтому если панель на подставке наклоняется, то угол можно менять от 36 ° зимой (значение угла широты: - 15 °) до 66 ° летом (значение угла широты: + 15 °). Но опять же, если панелей много и двигать их неудобно, мы просто берём среднюю цифру – угол широты, тем более что 15 ° изменит мощность лишь на 5 % (смотри график).

Аккумуляторные батареи (АКБ)

На рынке представлено три основных типа тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей: AGM, GEL и батареи с жидким электролитом. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Батареи типа AGM. Между положительным и отрицательным электродами находится стекловолоконный материал, пропитанный электролитом. Элемент такой батареи напоминает слоёный пирог. В одном корпусе шесть последовательно включённых элементов, номинальное напряжение батареи составляет 12 В. Производители и продавцы пишут о сказочном ресурсе: 10-12 лет в буферном режиме. Но это всего лишь маркетинговый ход и истине не соответствует! В циклическом режиме должны выдерживать 300-400 циклов «заряд-разряд», во всяком случае, так указывают в документации. «Жизнь» аккумуляторов данного типа в автономной системе должна составлять 1,5-2 года, но, как показывает практика, они обычно выходят из строя и за меньший срок из-за сульфатации и издевательств со стороны пользователя.

Стоимость одного аккумулятора типа AGM ёмкостью 200 А*ч и напряжением 12 В на апрель 2016 года составляет около 26-28 тыс. рублей.

Батареи типа GEL. Похожи на батареи типа AGM, но электролит с помощью специальных добавок загущен, напоминает гель, поэтому пользователи называют их «гелевыми».

В одном корпусе также шесть последовательно включённых элементов, номинальное напряжение батареи составляет 12 В. Ресурс аккумуляторов в автономной системе примерно такой же, как и у AGM, только к режиму заряда требования немного иные, а режим «кипячения» особо губителен и значительно сокращает их ресурс. Продавцы также обещают 10-12 лет службы, но это тоже, к сожалению, лишь маркетинг! В циклическом режиме количество циклов примерно такое же, как и у типа AGM. Стоимость одного аккумулятора типа GEL ёмкостью 200 А*ч и напряжением 12 В на апрель 2016 года составляет около 32-33 тыс. рублей.

К достоинствам вышерассмотренных батарей можно отнести:

• меньшие требования к вентиляции помещения (однако выделение водорода все же присутствует);

• отсутствие работ с жидким электролитом;

• меньшая вероятность коррозии контактов.

Но перечисленные достоинства оказываются несущественными, а значительным недостатком батарей такого типа является факт небольшого их реального ресурса в автономных системах электроснабжения.

Также стоит отметить, что максимальная ёмкость одной батареи ограничивается диапазоном 200-230 А*ч, и увеличить эту ёмкость невозможно технологически, так как данная батарея будет иметь значительный вес и размеры.

Также следует отметить, что продавцы автономных систем обычно предлагают именно батареи AGM и GEL, скорее всего, по ряду причин:

а) экономическая выгода (можно просто перепродавать и получать приличный доход); б) нет необходимости работать с электролитом, что позволяет предъявлять меньшие требования к квалификации установщиков; в) не нужно вводить в эксплуатацию комплекс аккумуляторов, что значительно сокращает время монтажа и дополнительные трудозатраты на установку системы электроснабжения.

Следующий тип аккумуляторов - батареи с жидким электролитом. Положительный и отрицательный электроды находятся в растворе жидкого электролита. Данные батареи в зависимости от типа электродов (пластин) подразделяются на два подтипа и имеют разное количество циклов, заявленных производителем:

а) монопанцирные - не менее 600 циклов;

б) панцирные - не менее 1500 циклов. Данные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 2 В, для сборки 12 В нужно 6 шт. Ёмкость батарей варьируется от 160 А*ч до 1200 А*ч.

Стоимость одного аккумулятора ёмкостью 160 А*ч и напряжением 2 В на апрель 2016 года составляет около 3-3,5 тыс. рублей.

Срок службы в автономных системах электроснабжения в несколько раз выше, чем у AGM и GEL.

И производители, и продавцы дают на эти батареи гарантию сроком 1 год, а дальше - заботы пользователя. Но, как показывает практика, проблемы с батареями появляются примерно после 9-11 месяцев эксплуатации, вот и гарантия уже прошла. А батареи работают всё хуже, хотя средства в них вложены немалые…

Вначале у нас (А. И.) стояли аккумуляторы не самые подходящие, списанные с железнодорожных локомотивов. Они были живыми, но поскольку изначально являлись стартерными, не могли выдерживать режима, в котором работает ФЭС, поэтому быстро добились (даже пластины рассыпались, а это никаким, даже самым правильным зарядом не поправишь). После этого мы нашли-таки батарейный тяговый блок с жидким электролитом на 24 В и 560 А*ч. Эта батарея состояла из 12-ти 2-вольтовых «банок», соединённых перемычками, общим весом около 450 кг и возрастом около 10 лет. Сейчас система работает пока на этом блоке. Посмотрим, на сколько их хватит.

Использовать набор из 2-вольтовых «банок» надёжнее, чем целые аккумуляторы на 12 В, так как можно при необходимости заменить 1-2 испорченные «банки» вместо того, чтобы менять весь блок. Ещё в 2-вольтовой сборке с помощью устройства-балансира (мы используем устройство от фирмы «Солнечный край», Solar124.ru) можно выравнивать заряд в каждой «банке», что делает его более эффективным. Это тоже продлевает жизнь АКБ и позволяет проводить десульфатацию индивидуально, в каждом элементе сборки.

Да, почему балансир? Во многих рекомендациях по альтернативному электроснабжению рассказывается о том, что АКБ для системы нужно брать одного года и серии. Для чего? Это советуют делать как раз для того, чтобы попытаться равномерно распределить заряд по «банкам». Но в природе нет ничего абсолютно одинакового, и даже самые родственные АКБ в сборке будут по-разному работать – отдавать и принимать заряд. И если заглянуть под крышечки аккумуляторов во время заряда, то можно заметить, что какие-то аккумуляторы «кипят» (происходит электролиз воды, напряжение высокое, а кипение уменьшает здоровье электродов!), а какие-то «отстают» (читай: недозаряжаются и не могут полностью восстановить химическое состояние). И если померить напряжение, то тоже можно обнаружить разность заряда на каждой 2-вольтовой «банке». Измеряешь всю сборку вольтметром (контроллеры так и делают) – вроде бы всё нормально, процесс идёт, а если заглянуть глубже, то аккумуляторам не очень хорошо. Так вот, балансир подключается ко всем «банкам» сборки, измеряет напряжение в каждом элементе и выравнивает его. Таким образом, напряжение становится одинаковым, и АКБ работают слаженно. Если АКБ в сборке - это певцы, то балансир – это дирижер.

Если разобрать 12-вольтовый АКБ, то в нём будет та же ситуация – неравномерный заряд в 2-вольтовых элементах. Как говорится, «кто в лес, кто по дрова».

Про ёмкость. Увлекаться ёмкостью не стоит: необходимо, чтобы аккумулятор полностью заряжался и потом хорошо разряжался. Нет строгих формул для расчёта ёмкости АКБ, всё учитывается индивидуально. Так как и потребители, и выработка панелей отличаются, то в общем можно сказать так: при ясном солнце и отсутствии нагрузки хорошо, когда АКБ полностью заряжается за 1 день. В противном случае есть опасность иметь постоянный недозаряд, а от этого АКБ, как мы уже говорили, быстро выйдет из строя. В случае с АКБ работает правило: «лучше чуть меньше, чем чуть больше», потому как АКБ и разряжаться должен регулярно, иначе не будет работать вся площадь пластины, и ёмкость тоже будет снижаться.

Про электролит. В обслуживаемых АКБ нужно периодически открывать крышечки и проверять количество электролита: если не хватает, то нужно долить дистиллированной воды, чтобы пластины были полностью скрыты. Причём воду, купленную в магазине, лучше не использовать, так как она содержит достаточное количество солей и примесей, в том числе железа. По сути, это фильтрованная вода из-под крана. Самым верным вариантом будет готовить воду для подлива в батарею самим с помощью дистиллятора.

Имеет смысл померить плотность электролита, особенно если батареи неизвестного качества. Это делается с помощью прибора ареометра. Плотность нужно проверять после солнечного дня, когда батареи зарядились. Плотность должна быть около 1,3 г/см3 на полностью заряженном АКБ. Откорректировать можно кислотой с плотностью 1,42 г/см3 (почти в любом автомагазине есть такая в продаже) и дистиллированной водой.

Про зиму. Аккумуляторы любят тепло, при отрицательных температурах они не держат заряд. Если АКБ стоят на улице, то лучше увеличить плотность, так как при большей плотности электролит меньше замерзает, а АКБ лучше держит заряд. Но в любом случае не рекомендуется охлаждать АКБ ниже -20 °. Ещё лучше, если они постоянно находятся в помещении с плюсовой температурой.

Сейчас мы подумываем поместить батарею в утепленный корпус и засунуть в него плёнку для инфракрасного нагрева на 24 В с термореле, чтобы при -20 ° С чуть-чуть подогревать блок... ну и утеплить сени.

Зимой бывают периоды, когда солнца мало даже в нашем солнечном регионе. В это время мы стараемся не запускать никаких мощных приборов, чтобы не разряжать сильно АКБ, ждем солнца.

Следующий элемент, с которым нужно разобраться, - это контроллер. Я уже про него упоминал, но давайте поподробнее.

Обычно этой детали уделяют не очень много внимания, подбирая его просто по количеству ампер, которое могут выдать солнечные панели. А зря. На самом деле контроллер заряда - это весьма важная деталь! От его качества напрямую зависит продолжительность жизни аккумуляторов, которые (если покупать хорошие) весьма дороги.

Вообще, тут такая политика. Пока у нас были списанные бесплатные и плохо работающие аккумуляторы, было без разницы, как работает контроллер. Чуть-чуть лампочка светит, и ладно. Вся основная нагрузка на систему давалась днём, в самое яркое солнце (читай: в обход АКБ). Чтобы чуть-чуть осветить дом диодными лампочками, хватало и неработающих батарей. Когда же захотелось, чтобы система стала полноценной, пришлось заменить АКБ и задуматься о том, сколько же они смогут проработать.

Чтобы понимать, зачем нужен контроллер, стоит поподробнее рассказать о том, как батареи заряжаются и что с этим делать!

Процесс заряда свинцовых кислотных батарей, которые мы используем, можно описать следующей химической формулой.

PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 +2H2O

Если разобрать эту реакцию по частям, то становится ясно, что вода образуется не сразу, а через образование сначала водорода и кислорода. Поэтому помещение, в котором стоят аккумуляторы, надо хорошо проветривать от этих газов, на случай если реакция образования воды пройдёт не полностью, дабы не допустить взрыва. Если разобраться с процессом внимательней, то мы увидим, что заливной свинцово-кислотный аккумулятор - это совершенная обратимая система, расходным материалом в процессе использования которой является вода. Электрическая энергия, а точнее, электрический заряд находится в электролите. Пластины из свинца физически являются «токоприёмником» и «токопередатчиком».

Количество циклов «заряд-разряд» в такой системе может быть не менее 4500-5000 при «правильном заряде». А какой заряд будет «правильным»? Тот, при котором будет обеспечена полная десульфатация пластин, потому что основная причина выхода из строя аккумуляторной батареи - это сульфатация, образование сульфата свинца PbSО.

Вообще, как видно из формулы, это нормальный процесс при каждом разряде батареи. При заряде батареи сульфат должен раствориться, но на практике такой процесс происходит не до конца, а оставшийся сульфат накапливается в аккумуляторе с количеством циклов. В результате чего пластины батареи покрываются белым налётом (PbSO4). Он является диэлектриком и изолирует пластины от электролита, тем самым уменьшает площадь их соприкосновения с электролитом, что приводит к уменьшению отдаваемых токов и, соответственно, к потере ёмкости.

Всё это влечёт за собой замену аккумулятора. И является причиной, по которой альтернативные системы электроснабжения так неустойчивы. Почти все они тем или иным образом завязаны на аккумуляторы (весьма дорогие!), а аккумуляторы (даже новые) в течение нескольких лет практически полностью выходят из строя. А их, кстати, если мы думаем об окружающей среде, ещё нужно утилизировать, а это тоже весьма проблематично.

Итак, контроллеры.

На рынке сейчас можно найти два типа: так называемые «PWM» и «MPPT».

Тип PWM (широтно-импульсная модуляция, ШИМ) – это самый распространённый тип контроллера по доступной стоимости. Алгоритм его работы достаточно прост: весь ток от солнечных панелей идёт на заряд аккумулятора, при превышении установленного порога осуществляется широтно-импульсная модуляция тока (ограничение) для поддержания установленного напряжения заряда.

Тип МРРТ (слежение за максимальной точкой мощности) – этот контроллер в последнее время стал самым популярным среди пользователей и производителей. Алгоритм работы данного типа немного отличается от PWM-контроллера. МРРТ-контроллер - это преобразователь «напряжение-ток», DC-DC преобразователь с высоким КПД, который высокое напряжение и малый ток от солнечных панелей преобразует в высокий ток и требуемое напряжение заряда. На конечной стадии нет никаких импульсов, как в PWM, только ограничение тока для поддержки необходимого напряжения заряда.

Изготовители заявляют, что контроллер следит за эффективной работой солнечных панелей с целью получения максимальной мощности. Тем самым, по их утверждениям, с помощью МРРТ с солнечного массива можно получить на 15-20 % больше электрической энергии, чем от PWM-контроллера.

К сожалению, неважно, какой солнечный контроллер будет приобретать покупатель, дорогостоящий МРРТ или PWM-контроллер, - все они работают по одному алгоритму заряда, который приводит к необходимости скорой замены аккумуляторной батареи.

Главная мировая афера, которая в той или иной степени сдерживает распространение ФЭС (как и других систем) и лишает их настоящей автономности, заключается в том, что сегодня нормальные технологии эффективного заряда батарей находятся в полуподпольном состоянии и недоступны массово (производителям АКБ это точно невыгодно)! Все солнечные контроллеры, которые продаются на рынке, из-за алгоритма работы не способны полностью растворить сульфат свинца при заряде в аккумуляторной батарее. Пользователи, заменившие хотя бы один раз в своих автономных системах аккумуляторные батареи, возможно, задумаются, почему купили такой дорогостоящий МРРТ- или PWM-контроллер и батареи типа AGM или GEL. Ведь по истечении 1,5-2 лет они уже не могут полноценно обеспечить питание, работоспособность и надёжность электростанции. И какой же выход из этого замкнутого круга?

Мы стали изучать этот вопрос и искать другие алгоритмы заряда, которые бы позволили сохранить батареи. И вышли на работы американца Джона Бедини, которого на сегодняшний день можно назвать самым главным мировым специалистом в вопросе заряда батарей. Контроллеры по его разработкам паяются умельцами в штучном количестве, но более-менее доступны.

На территории бывшего Советского Союза известен украинец Александр Сорока . Он тоже занимается продлением жизни АКБ. У него есть свои алгоритмы и зарядники на их основе для разных аккумуляторов.

А пока мы можем сказать, что для наших целей алгоритмы заряда Бедини самые эффективные из тех, которые мы на сегодняшний день смогли найти.

Что касается заряда, то можно сказать следующее: с помощью вольтметра мы можем наблюдать за тем, что происходит с нашей системой, и отслеживать, каково напряжение заряда. В некоторых контроллерах есть ещё амперметр, с помощью которого можно понять, насколько сильно светит солнце, не закрывает ли панели снег, не случилось ли ещё чего. Но контролировать силу тока нет особенного смысла, это нужно больше для экспериментов, а контроллер лучше иметь такой мощности, чтобы хватило на все возможные амперы, которые могут выдать панели. Панели же необходимо поставить так, чтобы на них хорошо светило солнце и т. д. Я об этом уже писал, тут повторяюсь лишь для того, чтобы показать, что знать силу тока нам не особо нужно. Что интереснее, так это напряжение.

Контроллеры на алгоритмах Бедини поднимут напряжение заряда до чуть больше 30,4 В (при этом начнётся десульфатация, для 12-вольтовых АКБ эта цифра равна 15,2 В, смотри график), а потом, вечером, заряженная батарея должна стабилизироваться на 26 В (13 В). Эта цифра на вольтметре и есть знак того, что наши энергетические запасы восполнены.

Инвертор

Мы (А. И.) так и не разжились трансформаторным инвертором до скачка цен на всю зарубежную технику, поэтому пользуемся отечественными высокочастотными, которые сейчас доступнее. Полёт идёт нормально, нас устраивает. За годы экспериментов у нас уже сгорело несколько инверторов разных неизвестных китайских умельцев. И никто их отремонтировать не сумел. Поэтому имеет смысл сразу ставить технику хороших производителей, с именем и доступным (!) сервисом.

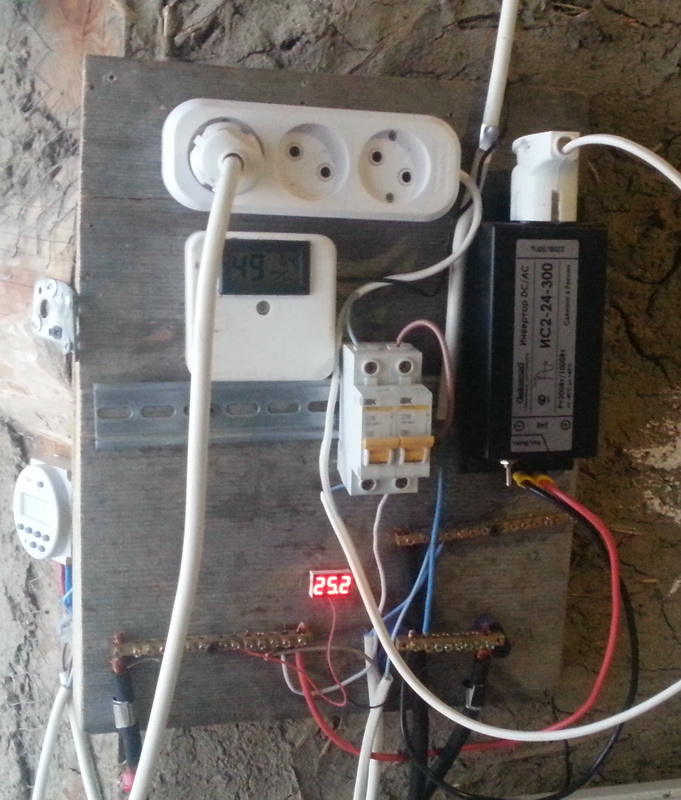

До появления инвертора на 24 В у нас стоял старый на 12 В (ведь первоначальная система у нас была на 12 В), 1-киловаттный, который был подключён к половине аккумуляторного блока, что очень плохо для батареи, так как дестабилизирует её неравномерным разрядом (читай выше про балансиры).

Имеет смысл держать два аппарата: маленький (у нас, например, стоит на 300 Вт) и большой (например, на 3 кВт). Маленький инвертор, для включения мелочёвки, можно вообще всегда оставлять работающим, даже если солнца мало, ведь сам инвертор, без нагрузки, потребляет немного электроэнергии. Большой инвертор необходим во время работы каких-то мощных приборов и электроинструментов. Но он нужен, на самом деле, не так уж и часто. Удобно, если у инвертора есть энергосберегающие режимы.

При выборе инвертора помните о том, что есть такое понятие, как пусковой ток. Это означает, что в момент включения прибор может потреблять на порядок больше электроэнергии, чем написано в инструкции к нему.

Помня про напряжение, при котором заряжаются кислотные аккумуляторы, стоит обратить внимание на встроенную защиту инвертора: она должна позволять пользоваться сетью на 220 В и тогда, когда аккумуляторы выходят в режим десульфатации (около 15,2 В и 30,4 В). Если же встроенная защита будет отрубать инвертор раньше (например, при 15 В и 29 В), то им нельзя будет пользоваться во время самого активного солнца. В принципе, это легко настраивается, и если обратиться к производителю, этот вопрос можно решить. Хорошо также, если у инвертора будут всевозможные защиты: от перегрева, короткого замыкания, переполюсовки, встречного тока и т. д.

Напряжение системы

Систему в своём доме я решил сделать на 24 В вместо старой 12-вольтовой. Такая система хороша тем, что сила тока уменьшается при той же мощности, меньше потерь, и провода можно ставить потоньше. Панели большой мощности делаются на 24 В. Контроллеры на 12 В и на 24 В обычно стоят одинаково, но к вторым можно подключить в два раза больше панелей. Под 24 В можно поставить и инвертор помощнее. Под такое напряжение существуют инверторы с номиналом до 6 кВт и пиковыми нагрузками до 12 кВт. Это уже серьёзная система, и редко кто в деревнях имеет доступ к подобной мощности. Система на 48 В более сложная в монтаже, и единственное, в чем она выигрывает, так это в том, что на неё можно поставить более мощный инвертор. Но нам это кажется уж вовсе избыточным. Таким образом, 24-вольтовая система является самой оптимальной.

Что касается переделки «потребителей» электричества (всех приборов, которые мы используем), то тут нет больших сложностей. В продаже есть 24-вольтовые светодиодные весьма экономичные лампочки (у нас стоят на 3 Вт), а популярные светодиодные ленты на 12 В просто разрезаются пополам и соединяются парами последовательно – таким образом мы получаем ленты на 24 В.

Для тех приборов, которые удобно использовать от 12 В (например, все автомобильные прилады), лучше установить понижающий преобразователь с 24 В на 12 В (мы используем преобразователь напряжения от «СибКонтакта»). Удержитесь от подключения к половине блока!

Таким образом, у нас дома три сети: на 24 В (основная), на 220 В (от инвертора) и на 12 В (маленькая сеть от преобразователя напряжения).

Место для оборудования

Контроллер и инвертор могут обладать большими вентиляторами для охлаждения, которые достаточно сильно шумят. Если для всего электрического оборудования есть специальное отапливаемое техническое помещение, то вопрос шума (как и вопрос проветривания во время работы аккумуляторов) не стоит. Нам же пока пришлось всю технику поместить в холодных сенях, поскольку тёплая комната у нас одна. Про охлаждение АКБ я уже писал, всё остальное оборудование вроде бы не так сильно боится холода, но и его тоже не стоит шибко морозить (как и перегревать). Но в любом случае всё нужно хранить в сухости и в стороне от детей (электричество ведь!).

Провода

Оптимизируя систему, я заменил все провода от солнечных панелей к контроллеру и от контроллера к аккумуляторам на более толстые, сечением 16 мм2, обжал их медными контактами, хорошо зачистил контакты, промазал графитной смазкой и добротно соединил. Такой толщины проводов достаточно для тока в 90 А, этого нашей системе хватает с большим запасом.

Солнечные панели на 24 В я соединил параллельно проводами потоньше, сечением 6 мм2, но тоже с запасом, так как этого достаточно для тока в 40 А (в пересчёте на 24 В - почти 1 кВт). Помните: лучше всегда иметь хороший запас, так как на, толстых проводах меньше потерь.

«Приборка «соплей». Как я уже говорил, ничто электрическое нашей системе не чуждо, и неважно по большому счёту, откуда в доме берётся электроэнергия, от ФЭС или от столба. Поэтому сразу берите все провода под узду и наводите порядок, а то потом с ума сойдёте переделывать времянки. Ведь все знают, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Я тут не буду писать много слов о работе электрика, скажу только, что хорошим вариантом для крепления проводов, как мне кажется, являются скобки из жести, которую можно нарезать из консервных банок или баллонов для портативных газовых плиток. Это ещё и способ вторично использовать мусорную жесть. Монтаж осуществляется так: нарезать полоски и продырявить их посередине (размер примерно 1х5 см). Прикрепить к дереву с помощью 19-миллиметровых саморезов по ходу кабеля. А потом, проводя кабель, прикладывать его к прикреплённой пластинке и, загибая одну её сторону вокруг провода, делать крючок, а потом в этот крючок загибать вторую сторону пластинки и зажимать. Я попытался изобразить это крепление на картинке. Старый советский способ.

А всё остальное как обычно. Идут провода к разным частям дома, в ключевых местах стоят распределительные коробки, в которых провода с помощью клеммников соединяются друг с другом, отправляясь к своим лампочкам, розеткам или выключателям. Да, и не забывайте, что красные (или других теплых цветов) провода – это обычно «плюс», а синие — «минус». Это надо принять за правило и всегда соблюдать для удобства работы. А то у нас был такой опыт, когда в бане один человек всю проводку организовал как раз наоборот - разбираться потом было сложно.

Оптимизация «потребителей». Тут я хочу рассказать о приборах, работающих при постоянном и переменном токах. Мы не очень часто используем инвертор, у нас не так уж и много электрических приборов на самом деле. Некоторые устройства напрямую подключаем к 12 В или 24 В. Например, спутниковый роутер у нас работает на 24 В, Wi-Fi – на 12 В, радиоудлинитель телефонной линии — тоже на 12 В. Для зарядки телефонов и прочих приборчиков используем автомобильный USB-адаптер, работающий от «прикуривателя». Рации прикрутили к USB-проводу и тоже воткнули в подключённое к аккумулятору гнездо «прикуривателя». Из приборов на 220 В остались лишь швейная машина, стиральная машина, мельница и электроинструменты.

Хорошо оборудовать некоторые устройства энергосберегающей автоматикой. Например, на курятнике у нас стоит таймер, который в нужное время включает и выключает свет. Это бережёт диоды, заряд аккумулятора и нервы. Некоторые лампочки (например, для освещения во дворе, сенях и туалете) можно оборудовать датчиками движения и фотореле.

Защита. В ФЭС надо обязательно поставить защитный предохранитель на плюсовой провод между аккумуляторами и инвертором. Обычную плавкую вставку. Рассчитывается она так: пиковую мощность инвертора (например, 2000 Вт) надо разделить на напряжение (24 В) и добавить 25% от того количества ампер, которое получилось (2000/24+25%). Таким образом, в нашем примере нам нужен предохранитель на 100 А.

Хорошо установить защиту и на все остальные приборы-потребители. Сила тока там небольшая, поэтому удобнее всего поставить автомобильные предохранители: например, у нас на освещении (24 В) стоит предохранитель на 5 А.

Можно поставить также защиту (автомат) на провода между солнечными панелями и контроллером. Имейте в виду, что нужны специальные автоматы на постоянный ток: те, что продаются для переменного тока, срабатывать не будут.

Из книги «устойчивость»

Тег электричество

Однажды, мне попалась журнальная статья про немку Хайдемари Швермер и я с тех пор регулярно об этой бабушке вспоминаю и всем, вот теперь и вам рассказываю. Она была успешным психотерапевтом, жила как «нормальный» человек, зарабатывала деньги, и деньги сии тратила. А потом сделала в своем городке некое подобие клуба для обмена услугами. «Бартерный клуб». И люди через этот клуб стали удобным образом обмениваться разными услугами, да вещами. И это оказалось весьма популярно. А бабушка так уверовала во внеденежные отношения, что оставила свою обычную работу, раздала все свои сбережения, да ушла в свободное безденежное плавание, обменивая свои услуги на то, что ей было нужно. Например, она идет в ресторан, говорит, я мол не пользуюсь деньгами, давайте я помою посуду, а вы мне дадите еды. Потом находит людей, которые хотят уехать в отпуск, а она живет в их доме и поливает цветы и т.д. Сначала над этой бабушкой смеялись, а потом как в Европе случился кризис и многие люди лишились своих денег — к ее словам и образу жизни стали присматриваться.

Однажды, мне попалась журнальная статья про немку Хайдемари Швермер и я с тех пор регулярно об этой бабушке вспоминаю и всем, вот теперь и вам рассказываю. Она была успешным психотерапевтом, жила как «нормальный» человек, зарабатывала деньги, и деньги сии тратила. А потом сделала в своем городке некое подобие клуба для обмена услугами. «Бартерный клуб». И люди через этот клуб стали удобным образом обмениваться разными услугами, да вещами. И это оказалось весьма популярно. А бабушка так уверовала во внеденежные отношения, что оставила свою обычную работу, раздала все свои сбережения, да ушла в свободное безденежное плавание, обменивая свои услуги на то, что ей было нужно. Например, она идет в ресторан, говорит, я мол не пользуюсь деньгами, давайте я помою посуду, а вы мне дадите еды. Потом находит людей, которые хотят уехать в отпуск, а она живет в их доме и поливает цветы и т.д. Сначала над этой бабушкой смеялись, а потом как в Европе случился кризис и многие люди лишились своих денег — к ее словам и образу жизни стали присматриваться.

Солнечные панели

Солнечные панели

В целом, важно чтобы система была сбалансирована. Т.е. в первую очередь это касается мощности панелей и емкости АКБ. Если поставить много панелей и маленький АКБ — то электричество надо будет постоянно тратить когда есть солнце, иначе оно просто пойдет на нагрев электроники, сокращая срок ее службы. Или если поставить мало панелей и большой АКБ — то это будет постоянно наполовину заполненная чаша, а аккумулятору жизненно необходимо полностью заряжаться до максимального вольтажа. Но и инвертор тоже должен быть подходящий. Ничего страшного не будет, если он небольшой мощности — из вашего сосуда (АКБ) просто будет вытекать небольшой поток воды, который можно по-тихоньку равномерно использовать. Хуже, если АКБ маленький, а инвертор мощный — тогда у АКБ просто не хватит запаса емкости чтобы обеспечить нужный поток для мощного инвертора.

В целом, важно чтобы система была сбалансирована. Т.е. в первую очередь это касается мощности панелей и емкости АКБ. Если поставить много панелей и маленький АКБ — то электричество надо будет постоянно тратить когда есть солнце, иначе оно просто пойдет на нагрев электроники, сокращая срок ее службы. Или если поставить мало панелей и большой АКБ — то это будет постоянно наполовину заполненная чаша, а аккумулятору жизненно необходимо полностью заряжаться до максимального вольтажа. Но и инвертор тоже должен быть подходящий. Ничего страшного не будет, если он небольшой мощности — из вашего сосуда (АКБ) просто будет вытекать небольшой поток воды, который можно по-тихоньку равномерно использовать. Хуже, если АКБ маленький, а инвертор мощный — тогда у АКБ просто не хватит запаса емкости чтобы обеспечить нужный поток для мощного инвертора.

То, что на виду, и всеми узнаваемо. Это такие чёрно-синие пластины, в которых и происходит магия – солнечные лучи трансформируются в электричество. Существуют они разных типов, самые распространенные у нас: моно- и поликристаллические. Есть ещё «аморфные» панели, типа тех, что используют в разных устройствах вроде калькуляторов. И ещё некоторые виды, более редкие. Панели отличаются друг от друга эффективностью, и возможностью трансформировать в электричество разные части спектра солнечного света. Бывают панели разной мощности и разного напряжения (для 12В и выше систем).

То, что на виду, и всеми узнаваемо. Это такие чёрно-синие пластины, в которых и происходит магия – солнечные лучи трансформируются в электричество. Существуют они разных типов, самые распространенные у нас: моно- и поликристаллические. Есть ещё «аморфные» панели, типа тех, что используют в разных устройствах вроде калькуляторов. И ещё некоторые виды, более редкие. Панели отличаются друг от друга эффективностью, и возможностью трансформировать в электричество разные части спектра солнечного света. Бывают панели разной мощности и разного напряжения (для 12В и выше систем). Очень важная часть системы, именно она даёт нам автономность. В то время, когда солнце есть – мы накапливаем энергию в батареях, а когда солнца нет – используем его. Аккумуляторы бывают разные: отличаются друг от друга ёмкостью (А*ч), и технологиями, от которых и зависит в целом их производительность. Мы используем кислотные панцирные тяговые, по типу тех, что используются в электрокарах (вилочных погрузчиках), они являются оптимальными АКБ для автономных систем, так как спокойно переносят глубокие разряды и расчитаны под большие токи, которые часто бывают (например, при работе электроинструмента). Плюс ко всему они всегда открытого типа, есть легкий доступ к электролиту, можно проверить его плотность, в случае необходимо откорректировать ее, или даже полностью заменить устаревший электролит.

Очень важная часть системы, именно она даёт нам автономность. В то время, когда солнце есть – мы накапливаем энергию в батареях, а когда солнца нет – используем его. Аккумуляторы бывают разные: отличаются друг от друга ёмкостью (А*ч), и технологиями, от которых и зависит в целом их производительность. Мы используем кислотные панцирные тяговые, по типу тех, что используются в электрокарах (вилочных погрузчиках), они являются оптимальными АКБ для автономных систем, так как спокойно переносят глубокие разряды и расчитаны под большие токи, которые часто бывают (например, при работе электроинструмента). Плюс ко всему они всегда открытого типа, есть легкий доступ к электролиту, можно проверить его плотность, в случае необходимо откорректировать ее, или даже полностью заменить устаревший электролит.  Инвертор – коробочка, которая делает из постоянного тока переменный. Хотя основная сеть у нас дома на 24В, 220В нужно организовать. Во-первых для того, чтобы использовать у себя дома разные привычные приборы, созданные для переменного тока. А второе — 220В легче перемещать по проводам, сила тока небольшая и соответственно меньше потерь. А 12\24В сеть можно проводить недалеко от аккумуляторов.

Инвертор – коробочка, которая делает из постоянного тока переменный. Хотя основная сеть у нас дома на 24В, 220В нужно организовать. Во-первых для того, чтобы использовать у себя дома разные привычные приборы, созданные для переменного тока. А второе — 220В легче перемещать по проводам, сила тока небольшая и соответственно меньше потерь. А 12\24В сеть можно проводить недалеко от аккумуляторов.

горящий муравейник

горящий муравейник

Нас много спрашивают о том, каково это — «путешествовать с малыми детьми, да ещё и автостопом?» Вот решил написать одним махом, чтобы все страждущие (потенциальные и состоявшиеся странствующие родители) узнали наше мнение об этом весьма интересном процессе. Почему пишу? Потому, что имею уже не малый опыт путешествий с детьми разных возрастов, как со своими, так и с «чужими» (кавычки, так как чужих детей не бывает). Например наша старшая дочь, в свои два с половиной года имеет опыт странствий в уже шестнадцати странах, а загранпаспорт у неё такой заполненный, что пограничники удивляются. Младший сын, в свои полгода — уже тоже поездил, правда ещё не так как его сестра. Он больше по России.

Нас много спрашивают о том, каково это — «путешествовать с малыми детьми, да ещё и автостопом?» Вот решил написать одним махом, чтобы все страждущие (потенциальные и состоявшиеся странствующие родители) узнали наше мнение об этом весьма интересном процессе. Почему пишу? Потому, что имею уже не малый опыт путешествий с детьми разных возрастов, как со своими, так и с «чужими» (кавычки, так как чужих детей не бывает). Например наша старшая дочь, в свои два с половиной года имеет опыт странствий в уже шестнадцати странах, а загранпаспорт у неё такой заполненный, что пограничники удивляются. Младший сын, в свои полгода — уже тоже поездил, правда ещё не так как его сестра. Он больше по России.

Чуть-чуть тезисов, которые мне кажутся важными, в качестве советов тем, кто хочет построить свой дом.

Чуть-чуть тезисов, которые мне кажутся важными, в качестве советов тем, кто хочет построить свой дом.

Черные руки пожарников)

Черные руки пожарников) После того, как я поделился мыслями относительно путешествий с детьми, нас попросили написать о содержимом наших рюкзаков, которые у нас небольшие, как можно видеть по фотографиям. А если знать о том, что мы едем с двумя детьми, 2 месяца и по трем климатическим зонам, то они могут показаться вообще супер маленькими. Начал писать список вещей и понял, что к любому списку необходимо еще и описание нашего способа думать, позволяющее путешествовать с таким набором. В результате получилась данная статья.

После того, как я поделился мыслями относительно путешествий с детьми, нас попросили написать о содержимом наших рюкзаков, которые у нас небольшие, как можно видеть по фотографиям. А если знать о том, что мы едем с двумя детьми, 2 месяца и по трем климатическим зонам, то они могут показаться вообще супер маленькими. Начал писать список вещей и понял, что к любому списку необходимо еще и описание нашего способа думать, позволяющее путешествовать с таким набором. В результате получилась данная статья.